船民困擾(憶舊)

上世紀七十年代中期到千禧年代的二十多年間,香港一直受到「越南船民」問題困擾。老牛創作的時事漫畫,有不少涉及「越南船民」問題。所謂「越南船民」,原本稱作「越南難民」,源於一九七五年四月底,越南北部由越共領導的共產政權「越南民主共和國」(北越),經過由六十年代初開始的「解放南方」戰爭,最終打敗了由美國支持的南越吳庭艷政權(南越),完成「國家統一」;但原本實行資本主義制度的南越,許多人不論富人窮人,都恐懼共產統治,於是掀起外逃潮。越南人用各種方式、甚至是乘小木船出逃,投奔怒海,前途茫茫。當時香港仍是港英治下,是繁榮的資本主義社會,於是許多出逃的越南人選擇逃到香港,成為「難民」。一九七五年五月初,首批越南難民乘丹麥貨輪抵達香港。之後不時有越南人乘搭貨輪或木船抵港尋求庇護。

宗主國英國為履行政治和道義責任,宣布香港成為「第一收容港」,原意是接收「難民」後經過審查、甄別,由其他資本主義大國例如美國、法國、英國、德國、意大利、澳洲等國收容,而不是長期居留在香港。所謂「難民」也特指是可能受到當局政治迫害而不得不出逃、尋求政治庇護之人。聯合國難民專員公署也在香港設立辦事處,負責處理甄別、轉介事務。臨時收容的費用由香港政府支付,聯合國難民專員公署香港辦事處的費用,也暫由香港政府墊支。一九八八年六月,香港開始實施甄別政策。

但是,各大資本主義國家收容難民過程緩慢;滯留香港的「越南難民」越來越多,難民營內不時發生打鬥、衝突,令香港人感到難以負擔。聯合國難民專員公署拖欠香港墊支的費用也一直沒有清還,實在令人沮喪。於是,香港民間出現「取消第一收容港政策」的強烈呼聲。同時,香港政府留意到,許多乘船抵達香港的越南人,其實不是遭政治迫害的「政治難民」,多數人是想到資本主義國家謀生、過上比國內更好生活的「經濟難民」,所以九十年代將乘船抵達香港的越南人改稱為「越南船民」。

鑑於各國甄別、收容進度緩慢,港府與宗主國英國以及聯合國難民專員公署商討,再與越南政府商討、越南政府願意接收非法出境的本國國民之後,宣布推行「有秩序遣返」(強制遣返)政策,將滯留香港多年仍不能得到外國收容的越南船民,分批遣送回越南。一九八九年首批「自願遣返」越南船民成行。但美國對香港實施遣返政策表示強烈反對,認為不符合人道主義和自由價值觀。不過,同一時間,大批海地船民湧入美國,時任總統老布殊則堅決實施「即捕即解」(即時遣返)政策,克林頓上台後仍繼續實行強制遣返政策,美國卻對香港遣返越南船民指手劃腳,批評「不人道」,顯然是雙重標準。

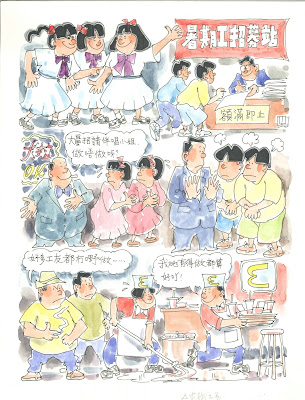

香港回歸後,政府順應主流民意,一九九八年一月宣布取消「第一收容港政策」。滯留香港的越南偷渡者知道不獲西方國家收容,也不能留在香港生活,無奈接受遣返。剩下約一千三百多名沒有國家收容、又不願返回越南的船民,香港政府最終在二零零零年二月實施「融入政策」,允許他們留在香港生活,不再關在難民營禁止外出,而是容許他們離開難民營,發給身分證,讓他們自由在港生活,找工作,自食其力,自謀生計。處理完所有滯留香港的越南人之後,最後所有難民營都關閉。困擾香港二十多年的「越南難民」問題終於告一段落。網上資料顯示︰由一九七五年到二零零五年,香港接收過二十萬個越南難民或船民;聯合國難民公署拖欠港府墊支的十一億六千萬港元費用一直沒有償還。(二零二四年十一月三十日)