野菜清香(海南生活鎖記)

一九七三年九月「十四號強台風」之後,我被調到農場場部中學(當時稱為「五七中學」)當教師。所謂「五七中學」,是因為要貫徹毛澤東的「五七指示」;「五七指示」是指一九六六年五月七日毛給林彪關於「解放軍是個校」的一封信,當中提到各級學校都要「學工、學農、學軍」,本來就身處農場的中學也要「學工」、「學農」。教師天天都要帶着學生從事體力勞動,勞動強度比起在生產隊差不多;但物質生活則遠比生產隊差,至少比我原本所在的合山一隊差。合山分場是農場的「門戶」,離農村市集較近,可以「上街」(粵語「趁墟」)買點肉、蛋、油、菜等改善生活,青黃不接的季節也能到墟場買點菜吃。但在中學則完全靠自給,或依賴場部配給鹹魚、鹹菜、蘿蔔乾之類。

學校本來有一個由七八個教師家屬組成種菜組,但學校學生多,教師又不能「搞特殊化」,要與學生一樣在大伙房打飯菜,種菜組種出來的菜不多,天氣好的時候還可以有一段日子可以吃到菜新鮮蔬菜,自己種的新鮮蔬菜吃完了,就靠場部配給的鹹魚、鹹菜;沒有菜、沒有鹹魚、鹹菜吃的日子,我們教師也和學生一樣,在學校伙房「打」點醬油水(醬油加一點油、加點水)下飯(正是粵語所說的「豉油撈飯」)。這種日子每年都會有一段。

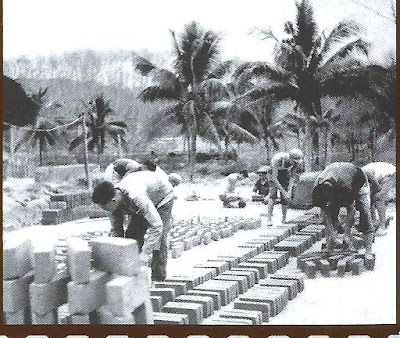

中學生下午勞動課有具體任務,例如,學校校舍包括宿舍和教室在台風中倒塌了,要重建,於是學生就要到附近小溪去挑河沙;要為學校大伙房交柴火;要為各班自己負責的菜地種上通菜、白菜、菜芯、椰菜、南瓜、苦墨菜等施肥、澆水、除蟲。還要向其他「先進」農場學習,教師帶着學生去學校附近橡膠林段邊的林地開荒,種甘蔗、蘿蔔、茄子、黑豆。甘蔗是農場製糖的任務,蘿蔔、茄子、黑豆收成後交給學校大伙房。即使人們很用心、很努力,但只要一場台風或者暴雨,菜地被大水沖垮了,就一切努力都化為烏有。

當然,當教師的工作時間比起工人要「清閒」,除了帶班勞動、上課、備課、批改作業、晚自休,總有一點空閒時間;或者星期六、星期天、假期,可以搞點「副業」。有教師在自己的小伙房後面種點青菜,需要時摘點菜葉煮湯,也可以下一頓飯。有教師在建公路堵壩而蓄水起來的水塘邊搭個棚種水瓜,收成的時候送一兩條給我們,我們的小家就有點綠色植物佐膳。

海口知青銘鏘教初中二年級物理,他說只要教上一年,就不用再備課,所以閒來又種瓜菜又養雞,不管學校伙房有沒有菜,他自己的小伙房總有菜有肉有蛋,生活過得蠻滋潤的。可是有一年,天公不作美,發了雞瘟,他放養的一群雞一下子病了九隻。他在那些雞垂頭喪氣但未死的時候,眼看活不下去了,就立刻宰掉,然後用薑、大蒜、胡椒、糖、酒等佐料煮熟,約齊安家在學校的教師們一起吃一頓。

我和摩鈴在中學待過一年,就知道那個生活環境和周期性缺菜的苦日子,所以回城探親時,總會多帶一點包裝湯料「雞絲浮皮羹」、「肉絲魚肚羹」,在沒菜吃的口子,隔幾天就煮一包,改善改善。那些包裝湯料是在副食品商店出售的,在當時已經算是先進和方便的了。我們自己帶著剛出生的孩子,沒有時間去種菜種瓜,有時就會到橡膠林邊的草叢或者校舍的牆根,去找野莧菜(馬齒莧,一種有刺,一種沒有刺)回來煮湯,加上一點油和醬油,在那時就像高級食品,覺得特別好吃。有時我們也會托經常出去為學校採購的總務周老師,為我們到農村市集買點肉、蛋、油之類,肥肉煎點豬油,瘦肉就用鹽醃起來,每天拿一點點給女兒煲粥,省著點吃。

孩子六個月之後開始吃粥,如何讓粥有點味道及補充營養,的確煞費思量。我們在回城探親時帶了一點鴨肫乾,給孩子煲粥時放半個鴨肫乾,那味道就非常好。摩鈴的好友陽陽比我們早結婚,她的女兒比我們的女兒早一年出世,她帶孩子更有經驗。她丈夫慶慶是場部機運隊的司機,每天都有機會到外邊去跑,她聽有經驗的人說用「沙蟲乾」給嬰兒煲粥很好,就叫丈夫到瓊海縣海邊的漁民那裏買點「沙蟲乾」帶回來送給我們。「沙蟲乾」有很濃的像魷魚那樣的乾海味的香味,煲起來味道很好。不過沙蟲的腔內有許多細沙,要很仔細地洗淨、淘去細沙才能用。

女兒就在這樣的艱苦養環境中出生、成長,但還是長得白白胖胖的。不過她在物資奇缺的大山溝學校裏渡過嬰兒期,沒有玩具,也很少零食。女兒到一歲左右,已會走路,常常一早爬起來,就開門走出去,在廣州知青晶晶阿姨的房門口呆呆地站著。原來她知道晶晶阿姨房間裏的架上有個餅乾罐,她就是盯著那個餅乾罐。等到晶晶阿姨醒來、開門,就知道小女孩在想什麼,晶晶阿姨打開餅乾罐,拿一塊餅乾給她,女兒就心滿意足地走開了。(二零二四年四月二十七日)