歷史認知(隨感)

昨天看了一個資料,說的是真實的「武大郎」與《水滸傳》中的描寫完全是兩回事。真實的武大郎高大英俊,家境貧寒,全靠一位姓黃的朋友資助,勤奮讀書,後來考中進士,在陽穀縣做官。姓黃好友後來破落,去陽穀縣找武大郎,期望謀個職位維持生計;武大郎盡地主之誼,接待殷勤有加,但對謀職一事隻字不提。黃姓朋友甚不滿和失望,離開陽穀縣,一路上對民眾說了許多武大郎的壞話,包括其妻潘金蓮與西門慶通姦之事,都是胡編亂造的。

黃姓朋友回到自己家鄉,才發現武大郎早已出錢及派人把他的祖居重建一新,還買了田產等他回去經營,黃姓朋友懊悔不已,但從他口中說出的壞話和謠言已經收不回去。小說《水滸傳》中的故事,是依據一本叫做《大宋宣和遺事》的筆記寫的,而這本《遺事》又是收集民間傳說、說唱腳本、元代雜劇的故事整理而成的。《水滸傳》流傳至今,武大郎和潘金蓮的故事便定了型。

古代史家對秦始皇殘暴鎮壓、「焚書坑儒」、強徵民工修築長城的暴君形象是早有定論的,甚至認為秦朝短命是天意。「孟姜女哭長城」、「荊軻刺秦皇」的故事千百年來深入民心。但近代史家則對秦始皇統一國家,以及車同軌、書同文、統一度量衡的做法有高度評價。所以,當今的歷史教科書(課本)不會只提秦始皇殘暴的一面,也肯定秦朝對統一國土、統一文字、統一度量衡的歷史貢獻。這便是全面評價歷史人物和事件的典範。

教科書應該是「信史」,應該把歷史的真實情況作客觀的表述,讓後世的年輕人知道前朝歷史事件的真實情形。幾十年來,中國人民對日本右派在該國歷史教科書中美化侵華戰爭、否定南京大屠殺、否定二戰侵略歷史的做法表示極大憤慨,認為是對包括中國和東南亞多國在內的受害國家和人民的侮辱。同樣,中國人自己的歷史教科書,也應當客觀真實地記述歷史,而不應該以「政治正確」主導,以某一個人、某一個官方表述作為依據。

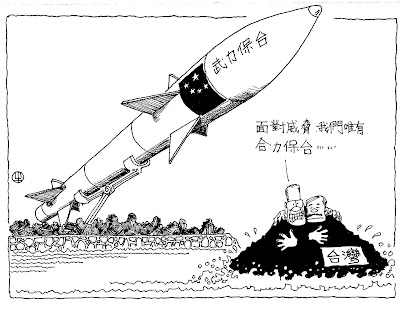

例如,如何正確表述台灣問題,就不能簡單地說「台灣是中國的一個省」。因為,台灣問題是四十年代末「國共內戰」的延續,國民黨的「中華民國」政權戰敗退守台灣,七十二年來一直用「中華民國」之名,有自己的政府、軍隊、貨幣、法治制度和經濟運作、稅收制度,有自己的護照,有二十多個相互承認的「邦交國」,即使現當政者如何「謀獨」,總不能否認這個政治實體的存在。所以,以小學生能明白的表述方式,應該是︰「台灣是中國的一個省,當今管治台灣的政府是四十年代末戰敗退守台灣的『中華民國』政府的延續。」

「六四」如何表述也是一個難題。在中國以外的地方,人們普遍認為是北京政府「武力鎮壓民主運動」。而在中國內地,官方的斷語最初是「反革命暴亂」,之後逐步「降調」,到九十年代出版的「共和國史」則稱為「八九年春夏之交的那場政治風波」。如何把這個歷史事件寫入教材?香港教育當局認為,中央政府對事件已有定論。但我認為官方的表述並非「信史」,而只是「勝利者寫的歷史」,是不全面的。教科書應當客觀地把事件的遠因、背景以及正反的事實都記述,才站得住腳,才不會被今後的歷史研究者質疑。(二零二一年六月六日)